В 1907 году поэт-декадент Константин Бальмонт, вдруг осознавший себя революционером и уехавший в европейскую «релокацию», выпустил в Париже архирадикальные «Песни мстителя». Самое скандальное стихотворение начиналось так: «Наш царь — Мукден, наш царь — Цусима, наш царь — кровавое пятно…».

Оскорбления в адрес Николая II шли по нарастающей (поэт словно бы не догадывался о том, что его простят по случаю 300-летия дома Романовых) и заканчивались обещанием эшафота.

Можно спорить, напророчил ли символист расправу над царской семьёй в Ипатьевском доме. Но очевидно, что и либералы, совершившие переворот в феврале 1917-го, и большевики, сбросившие либералов в октябре, были едины в отношении Русско-японской войны 1904–05 годов.

И сражение при Мукдене, и Цусима, и все предшествующие и последующие бои на сопках Маньчжурии и на море — это не более чем «кровавое пятно, зловонье пороха и дыма, в котором разуму темно».

До нашего времени бытует «благословлённое» статьей Владимира Ленина «Падение Порт-Артура» представление о войне 120-летней давности как о череде провалов. Ведь, по мнению Ильича, царские «генералы и полководцы оказались бездарностями и ничтожествами».

Досталось от лидера большевиков и простым бойцам русской армии: «Темнота, невежество, безграмотность, забитость крестьянской массы выступили с ужасающей откровенностью при столкновении с прогрессивным народом (японцами — прим. ред.) в современной войне, которая так же необходимо требует высококачественного человеческого материала, как и современная техника».

Эта искажённая идеологией оптика до сих пор мешает осознать и реальный расклад сил в дальневосточной войне, и ход кампаний, и героизм русских солдат и моряков, который проявился уже в первые месяцы войны.

Если ранее мы рассмотрели подробности ключевого эпизод войны — Мукденское сражение февраля 1905 года, то сейчас уделим внимание именно начальному этапу войны — кампании 1904 года.

Запад помог

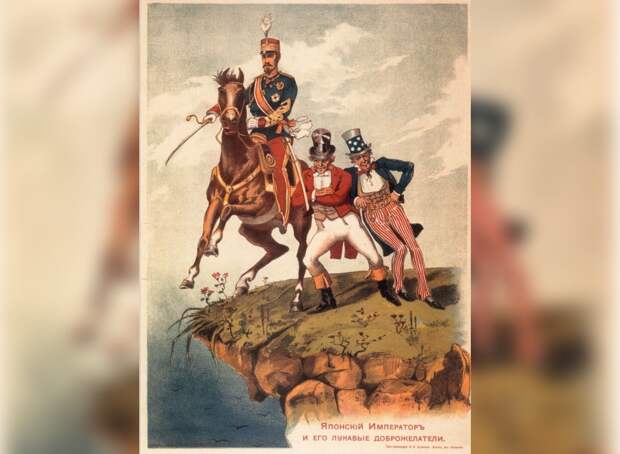

По сути, Русско-японская война была и прокси-войной России против державы-гегемона — Британской империи и набиравших силу Соединённых Штатов. Формально англосаксы придерживались нейтралитета. Но Лондон и Вашингтон опасались нашего военно-политического усиления в Восточной Азии и захвата азиатских рынков. Неудивительно, что Теодор Рузвельт — президент США, открывший эру американского глобализма, — откровенно «болел» за Японию.

Также неудивительно, что англичане не только поставляли армии императора Мэйдзи необходимое количество вооружений, но и по сути создали японский флот современного образца. На английских верфях были построены все четыре эскадренных броненосца и 11 эсминцев. В изготовлении крейсеров, помимо британцев и американцев, поучаствовала и Франция.

К началу открытого столкновения с Россией, японская армия, в том числе благодаря помощи Запада, обладала значительным превосходством на будущем театре военных действий. Превосходством, более чем достаточным для реализации планов — «обнулить» наше присутствие на китайском северо-востоке — в Маньчжурии, и захватить построенный Россией на арендованном у Китая Ляодунском (Квантунском) полуострове незамерзающий Порт-Артур.

Если группировка русской армии на Дальнем Востоке к 1 января 1904 насчитывала всего 98 тысяч человек (объединённых в восемь стрелковых бригад), к тому же рассредоточенных на громадном пространстве от Владивостока до Порт-Артура, то японская армия вторжения имела в своем составе четыре полевых армии численностью 350 тысяч человек.

О таком дисбалансе сил сообщали и серьёзные советские военные историки, писавшие по заказу партийного руководства и для просвещения офицеров армии и флота. Например, генерал-майор Александр Сорокин, автор выпущенного в 1952 году труда «Оборона Порт-Артура. Русско-японская война 1904–1905» приводит упомянутые выше цифры.

Гибкость армейского руководства

Так же, как Вторая мировая и Великая Отечественная войны, Русско-японская началась с вероломного нападения, которому предшествовал политический кризис и переговорный процесс, — за его фасадом противник накапливал и развёртывал силы. Решение начать войну против России император Мэйдзи принял после заседания тайного совета 22 января (4 февраля) 1904-го, на следующий день были поставлены две задачи — вторгнуться в Корею (где японское влияние слабело, а российское росло) и атаковать наши корабли на рейде Порт-Артура.

24 января (6 февраля) в Корее высадились подразделения 1-й японской армии Тамэмото Куроки. Через три дня эскадра контр-адмирала Сотокити Уриу — в составе шести крейсеров (двух броненосных и четырёх бронепалубных) и двух миноносцев — блокировала стоявшие в корейском порту Чемульпо крейсер «Варяг» и канонерскую лодку «Кореец». Прославленный в песне подвиг моряков достоин отдельного рассказа, пока отметим лишь, что неравный 50-минутный бой закончился максимально возможным «невыигрышем» японцев: русские моряки, как известно, затопили «Варяг» и взорвали «Корейца», оставив врага без трофея.

Но остальная часть японского плана, казалось бы, шла как по писанному. Одновременно с нападением на Чемульпо в ночь с 26 на 27 января (8–9 февраля) 1904 года японские миноносцы атаковали российские корабли на внешнем рейде Порт-Артура.

К этому моменту японцы развёртывали оккупационную группировку в Корее. К началу марта армии были «сосредоточены», после чего противник выдвинулся к реке Ялу (Амноккан), разделяющей Корею и Маньчжурию, и приготовился к вторжению.

Русский план предусматривал первоначальную концентрацию войск в двух отрядах, Южном и Восточном. Первому, численностью в 22 тысяч человек, ставилась задача обороны Южной Маньчжурии. Второй, в 20 тысяч штыков и сабель, выдвигался к реке Ялу для заслона у корейской границы. В то же время часть войск, до 30 тысяч бойцов, занимала позиции в районе Владивостока и в Уссурийском крае.

Дальнейшее развитие кампании показало: в неравных условиях российское командование в лице наместника императора на Дальнем Востоке адмирала Евгения Алексеева (которому советская историография налепила ярлык поджигателя войны) и командующего Маньчжурской армией генерала Алексея Куропаткина, проявило трезвость и гибкость.

Маневрирование армейских соединений раз за разом позволяло выводить их из-под сокрушительного удара. На всем протяжении кампании 1904 года наша Маньчжурская армия ни разу не была окружена и не понесла серьёзного урона. Напротив, у японцев не вышло блицкрига.

С крестом на прорыв

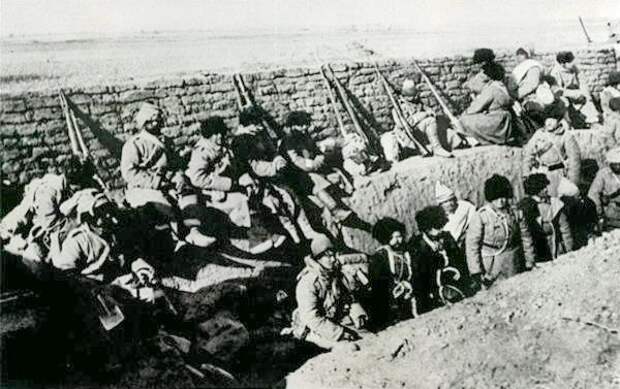

В ночь на 18 апреля (1 мая) 1904 года главные силы 1-й японской армии генерала Куроки, имея шестикратное численное превосходство над нашим Восточным отрядом под начальством генерала Михаила Засулича, форсировали реку Ялу. В бою у села Тюренчен трем японским дивизиям противостояло всего пять русских батальонов.

Однако уничтожить Восточный отряд врагу не удалось. Попытка окружения была сорвана упорной обороной и, в частности, самоотверженностью воинов 11-го Восточно-Сибирского стрелкового полка под начальством полковника Владимира Лайминга, остановившего наступление двух дивизий. «Богатыри 11-го полка, прикрывавшие соседей, выходивших из боя, проявили величайший героизм и упорство», — писал советский историк Сорокин.

В битве при Тюренчене убитыми и ранеными оказались 60 офицеров и 2130 нижних чинов, потери японцев — 1036 офицеров и солдат.

Вопрос о потерях дискуссионный, и в дальнейшем мы остановимся на нем подробней. Пока же отметим, что в большинстве работ по истории войны 1904–1905 годов используются преимущественно японские данные о потерях их армии.

Достаточных оснований считать эти данные достоверными нет, и вполне убедительной выглядит точка зрения, что японцы сознательно занижали как численность своих войск, так и размер потерь, чтобы убедить мир в очевидном превосходстве своей стратегии, искусства военачальников и боеспособности армии.

Здесь и далее даются сведения о потерях сторон, взятые из капитального исследования, которое было выпущено военно-исторической комиссией Генерального штаба Русской армии в 1910–12 годах, и которое специалисты считают источником, заслуживающим доверия.

Битва на Ялу вошла в историю, в том числе, благодаря эпизоду, который — в отличие от подвига «Варяга» — в советские времена предпочитали не афишировать. В самый тяжёлый момент сражения — когда был ранен полковой командир и бойцы-сибирцы в какой-то момент едва не дрогнули, перед строем солдат вышел 29-летний полковой священник, уроженец Одессы Стефан Щербаковский. Он осенил солдат крестом со словами «Христос воскресе!» — а затем, сжимая крест, устремился вперёд, на японские цепи.

Как рассказывал сам о. Стефан:

«Я надел епитрахиль, взял крест, благословил солдат и с пением «Христос воскресе» пошел во главе стрелков знаменной роты… Без малейшего колебания шли славные стрелки на верную смерть, в адский огонь, среди рвущихся снарядов… Кто побежал вперед, кто упал убитым или раненым. Я почувствовал сильный удар в руку и в ногу и упал навзничь, потеряв сознание».

Отец Стефан был тяжело ранен (с поля его вынесли солдаты) и чудом выжил. Он стал пятым в российской истории (и первым со времён Крымской войны) православным священником, награждённым орденом Святого Георгия. В 1918 году о. Стефан, который служил в одном из приходов Одессы, был арестован ЧК и расстрелян.

Потеря кораблей

Через три дня после битвы у Тюренчена авангард японской армии на 36 судах вышел из корейского порта Цинампо (Нампхо) и 22 апреля начал высадку на юге Маньчжурии, в районе города Бицзыво — в 150 километрах к северу от Порт-Артура.

За восемь дней было выгружено до 200 транспортов — дивизии, тылы и службы 3-й армии генерала Ясуката Оку численностью 60 тысяч человек.

С моря высадку обеспечивал отряд в составе шести японских броненосцев, четырех крейсеров и 30 миноносцев, призванный блокировать выход из Порт-Артура русской эскадры. И в ходе этой операции противник вновь понёс ощутимые потери. На минах, выставленных моряками заградителя «Амур», подорвались и затонули два японских броненосца — «Хацусе» и «Яшима».

В целом, как отмечает историк, «за сравнительно короткое время японский флот потерял два первоклассных броненосца, крейсер и несколько других боевых кораблей. Это было равносильно большому поражению».

Следующим неприятным сюрпризом для японцев стало сражение у города Цзиньчжоу 13 (26) мая.

После высадки у Бицзыво армия генерала Оку устремилась к Порт-Артуру. Немногочисленные русские заслоны отступили на укрепленную позицию у перешейка Квантунского полуострова. Здесь у города Циньчжоу (Киньчжоу) японской армии противостоял один лишь 5-й Восточно-Сибирский стрелковый полк под командованием полковника Николая Третьякова. Далее путь к крепости преграждала 4-я дивизия сибирских стрелков генерал-майора Александра Фока.

Бой на перешейке, где враг имел десятикратный численный перевес, длился до глубокой ночи, после чего обороняющиеся оставили позиции.

Оправданный генерал

Потери сибирских стрелков составили убитыми 20 офицеров и 770 солдат, ранеными — 8 офицеров и 626 солдат, всего — 1424 человека.

Японцы потеряли, по их данным, убитыми 33 офицера и 716 солдат, ранеными — 100 офицеров и 3355 солдат, всего — 4204 человека. Потери 5-го полка, из состава которого выбыло 37% солдат и 51% офицеров, свидетельствовали об упорстве и героизме, отмечали, в том числе советские историки.

Такой ценой противник приблизился к Порт-Артуру и смог занять город-порт Дальний (Далянь), который русские войска оставили из-за угрозы окружения.

Отметим, что бой у Циньчжоу в отечественной историографии оценивается критически. Считается, что генерал Фок был обязан прийти на помощь 5-му Сибирскому стрелковому полку и отстоять стратегически важный Квантунский перешеек, потеря которого обернулась сдачей порта Дальний. Впоследствии японцы использовали это для снабжения своих войск. Однако объективный анализ позволяет иначе оценить ситуацию.

Александр Фок не был «паркетным» генералом — за его плечами был опыт Русско-турецкой войны и Китайский поход 1900–01 годов. Но «здесь и сейчас» в Квантунском укрепрайоне враг имел огромное численное превосходство. Обороняли его в основном две стрелковые дивизии. 7-я дивизия генерал-лейтенанта инженерных войск Романа Кондратенко (будущего героя обороны Порт-Артура) была рассредоточена по фортам и укреплениям Порт-Артурской крепости.

4-я дивизия Фока представляла собой практически все свободные полевые войска. Ее разгром ускорил бы взятие Порт-Артура, к чему и стремился противник любой ценой.

К слову, за участие в капитуляции крепости генерал Фок был предан суду, но тот снял с него все обвинения. И в дальнейшем военачальник достойно проявил себя во время обороны Порт-Артура.

Разбить русские войска не удалось

Враг, пользуясь преимуществом в живой силе и технике, тем временем продолжал натиск на Квантунский полуостров. К армии генерала Оку присоединились ещё два высадившихся с моря соединения. Это были 3-я армия генерала Марэсукэ Ноги, имевшая целью взятие крепости Порт-Артур, и 4-я армия маршала Митицуры Нодзу, которая выдвинулась на север, против нашей группировки у города Ляоян.

Десант врага прервал связь гарнизона Порт-Артура с другими нашими соединениями. Поэтому главнокомандующий адмирал Алексеев потребовал решительных действий для деблокирования.

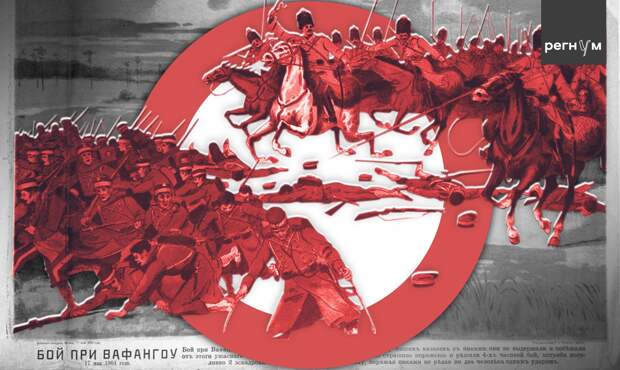

Задача была возложена на 1-й Сибирский корпус генерал-лейтенанта Георгия Штакельберга в составе 1-й и 9-й сибирских стрелковых дивизий и бригады 35-й пехотной дивизии (Моршанский и Зарайский полки), усиленных Приморским драгунским полком. Сражение развернулось южнее станции Вафангоу и протекало с переменным успехом.

Первому Сибирскому корпусу противостояли основные силы 2-й японской армии генерала Оку. Имея численное превосходство, японцы предприняли фронтальное наступление и одновременно пытались совершить охват наших позиций, однако разбить русские войска им не удалось. Наши потери убитыми, ранеными и пленными составили 3300 солдат и офицеров, противник, по японским данным, потерял 1190 человек.

«Имей мы железную дорогу…»

Большинство историков сходятся в том, что назначенные для удара по армии Оку силы были недостаточны. С этим можно согласиться, но действия командующего Маньчжурской армии становятся понятными, если учесть всю сложность обстановки. Налицо был огромный перевес японцев в пехоте и артиллерии.

С одной стороны, врага поддерживали «наши западные партнёры», с другой — русская армия сталкивалась с логистическими проблемами.

Театр военных действий находился за 8 тысяч верст от областей и губерний, питающих армию живой силой и предметами снабжения.

Пути сообщения были не развиты, Сибирский путь оставался одноколейным, его провозоспособность к началу войны не превышала трех пар поездов в сутки, а для быстрого подвоза новых дивизий и укомплектований, необходимых для пополнения потерь, было необходимо ежесуточно не менее 14 пар поездов. Увеличение пропускной способности дороги требовало огромных и согласованных усилий финансового, железнодорожного и военного ведомств.

И эти усилия в последние годы прилагались: строились новые разъезды, позволяющие разводить встречные поезда, ремонтные депо, платформы, дома для персонала, локомотивы менялись на более быстроходные… Сделать всё это быстро не представлялось невозможным.

Генерал Куропаткин писал в воспоминаниях:

«Имей мы железную дорогу, подготовленную к началу военных действий хотя бы на 6 воинских поездов, мы под Вафангоу могли бы иметь не один I Сибирский корпус, а три корпуса: I и IV Сибирские и X армейский. Исход боя был бы иной, что, несомненно, отразилось бы и на ходе всей кампании, ибо инициативу действий мы могли бы взять в руки».

Но армейскому командованию приходилось исходить из «наличной реальности» — в ней против нашей армии действовали обстоятельства непреодолимой силы. Которые русские офицеры и солдаты, тем не менее, умудрялись преодолевать. Но впереди были самые тяжёлые испытания — осада Порт-Артура и Цусимское сражение, которые потребуют отдельного рассказа.

Свежие комментарии