27 января — годовщина снятия блокады Ленинграда. Дата некруглая: Россия и мир отмечали 80-летний юбилей окончательного освобождения города в прошлом, 2024 году. Но для потомков тех, кто пережил блокаду, «красота» даты не имеет значения.

Петербуржцы, ленинградцы каждый год в годовщину начала блокады, 8 сентября, и в день освобождения, 27 января вспоминают тех, кто не пережил 872 дня непрерывно длящейся катастрофы, и тех, кто защищал город на Пулковском рубеже и Невском пятачке, работал и делился с близкими крохами пайка, доставшегося по рабочей карточке.

ИА Регнум давало оценку тем, кто обрёк почти трехмиллионный город на голодную смерть, и подробно рассказывало о подвиге бойцов Ленинградского и Волховского фронтов. Сегодня автор поделится историей своей семьи, чтобы на её примере показать будничную жизнь блокадного Ленинграда.

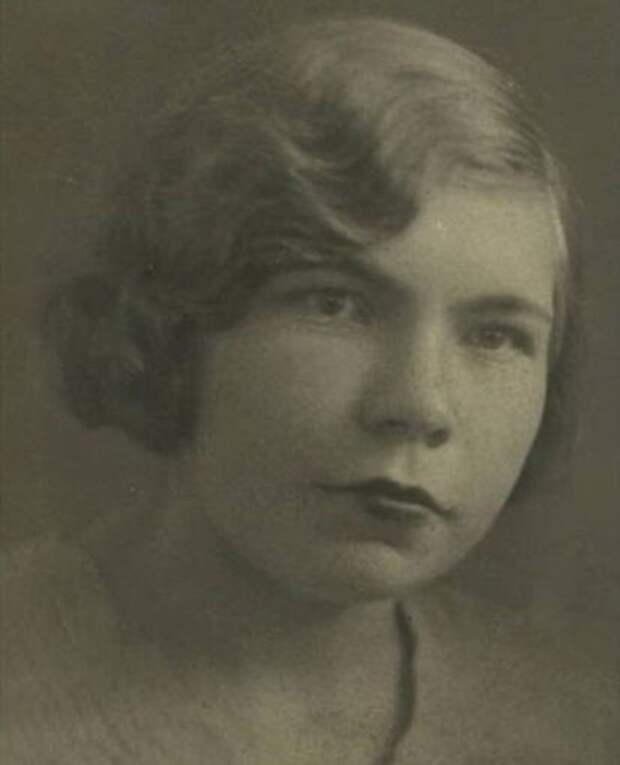

Наша семья хранит рассказ бабушки, Марии Николаевны Сапиковой. Она родилась в Гражданскую войну, в 1918-м в крестьянской семье. У её родителей, Николая Федоровича и Пелагеи Ильиничны, была традиционно большая семья — два сына и четыре дочери. Сохранилось воспоминание, что прадед и прабабушка «вели единоличное хозяйство» — с коровой, лошадью и свиньями.

В Ленинграде в довоенные годы Мария Николаевна сначала работала в типографии имени Евгении Соколовой (к слову, до революции эта книгопечатня носила имя Маркса, но не Карла, а Адольфа Маркса, издателя и педагога), а спустя восемь лет — на Печатном дворе, где она набирала школьные учебники. В том числена финском языке — для Карело-Финской республики и, кто знает, возможно, для так и не советизированной Финляндии.

В августе 1941-го, когда вермахт с одной стороны и финская армия с другой приближались к Ленинграду, Марию Сапикову в числе тысяч ленинградцев отправили рыть окопы — укрепления у райцентра Кингисепп.

Первые недели и месяцы блокады — осень и начало зимы пришлись на «общественные работы»: Мария Николаевна рассказывала, как разбирала деревянные дома на дрова, убирала снег, чистила дороги, дежурила на крышах домов, тушила бомбы-«зажигалки».

Её старшая сестра Елизавета работала в городе (наша семья жила на окраине, почти в деревне) на оборонном предприятии и — благо здоровье позволяло — сдавала кровь на донорских пунктах.

Тогда же, в первые дни блокады пришло первое скорбное известие — бывшая жена старшего брата Марии Николаевны погибла от осколочного ранения — пошла на рынок в нашем окраинном районе Новая Деревня и попала под обстрел.

Брат, Александр Николаевич, в этот момент был на передовой Ленинградского фронта. Ему ещё предстоит пройти Великую Отечественную до Победы и поучаствовать в войне с Японией. Их маленькая трехлетняя дочь Ирина всю блокаду жила с бабушкой, Пелагеей Ильиничной.

Но семье предстояла первая блокадная зима. От бомбёжек прятались в самодельных укрытиях, в чём-то вроде окопов (бомбоубежища на ленинградской окраине, в районе Новой Деревни не было), а ведь ещё приходилось ходить на реку за водой — в нашем случае с вёдрами ходили на Большую Невку. Окна занавешивали одеялами, а комнаты освещались маленькими коптилками. Скудные пайки в семье делили по-братски, лучший кусочек отдавали детям.

За «граммиками» — хлебными пайками ходили к шести часам в булочную в Серебряковом переулке. Нашу семью выручало то, что все активно работали, даже иждивенцы: Елизавета, старшая сестра Марии, ходила нянчить соседских детей, Елена носила людям воду, мальчики кололи дрова на чужих дворах. Спасало и то, что жившая на окраине семья была не совсем городской — работали на огородах, «на картошке и овощах», на сенокосах заготавливали корм для скотины

Зимами приходилось сложнее. Первое время блокады семье приходилось довольствоваться тем, что оставалось от собственных запасов их натурального хозяйства, позже ели отруби и «дуранду» — спрессованные бруски, сделанные из того, что оставалось от производства муки. По сути — жмых.

Эту «дуранду» можно было распаривать в кастрюльке, получалось что-то вроде каши. Жмых, из которого в том числе пекли лепёшки, упоминается во многих блокадных мемуарах — попадались рассказы о том, что даже в «два голода» — в самые голодные зимы блокады — некоторым удавалось из 10-граммовой «пайки» сахара сберечь крупинки, добавить в «дуранду», и получалось что-то вроде конфет для детей.

Но смерть от голода, холода и болезней ходила рядом — и это не было фигурой речи. В семье помнят стихи из блокадного цикла Ольги Берггольц:

На детских санках, узеньких, смешных,

в кастрюльках воду голубую возят,

дрова и скарб, умерших и больных…

Бабушка Мария тоже вспоминала эти детские саночки, на которых ленинградцы везли тела умерших. Часто людям просто не хватало сил дойти до кладбища, санки с умершим родственником они могли оставить в любом дворе, поэтому семья всегда ближе к вечеру запирала ворота.

На второй блокадный год наш «крестьянский» дом на окраине был разобран для нужд армии, и большой семье пришлось переехать в центр — в пятиэтажный доходный дом N90 по Большому проспекту Петроградской стороны. После переезда положение семьи усложнилось: если раньше она могла хоть как-то опираться на собственное хозяйство, то теперь любые дополнительные возможности были отрезаны.

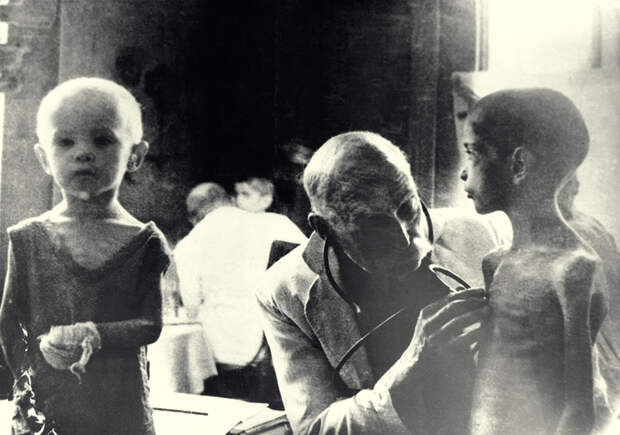

А норма выдачи была, как известно, служащим и иждивенцам — только 125 граммов хлеба (зачастую всё с тем же жмыхом) в сутки, рабочим — 250 граммов. Кого-то из родных удавалось эвакуировать из города. Ольга, одна из сестер бабушки, тяжелобольной была вывезена в Казань, но умерла там в 1943 году. Ее маленькая дочь Тамара осталась в Ленинграде вместе со своей бабушкой. Тамарин отец, Григорий Шелухин, умер от голода в 1942 году, он похоронен на Серафимовском кладбище.

Глава, «патриарх» семьи — прадед Николай Фёдорович Сапиков — умер от голода, и прабабушка Пелагея Ильинична стала главой семьи, она строго вела хозяйство и всегда справедливо делила хлеб. Несмотря на все ужасы блокады, ей удалось поднять обеих внучек и сохранить им жизнь. А ведь ещё прабабушка Пелагея как могла помогала фронту: шила бельё и тёплую одежду для бойцов.

Так же, как сейчас женщины, в том числе в Петербурге, помогают СВО — плетут маскировочные сети, делают окопные свечи, собирают те же тёплые вещи…

Как вспоминала бабушка Мария, эта ответственность за то, чтобы близкие выжили, помогала сохраниться как личности. Но с другой стороны, та же ответственность сама по себе могла стать причиной смерти наряду с голодом, болезнями и гибелью от почти ежедневных немецких обстрелов.

Весной 1943-го, когда блокада казалась бесконечной, в Ленинграде была зарегистрирована специфическая для города болезнь, часто приводившая к смертельному исходу.

По крайней мере, каждый третий из умирающих в Ленинграде погибал именно из-за неё. Врачи называли эту болезнь «последствием замедленной бомбежки». Это особого рода гипертония — «повышенное кровяное давление от непрерывного нервного напряжения — результата непрерывных обстрелов и бомбежек. Человек внешне может почти совершенно не реагировать на обстрел и бомбежки, он может отлично держать себя в руках, но нервы его живут независимо от его духа. И больше того: чем лучше человек «держит себя в руках», чем напряжённей и спокойнее трудится он, тем больше шансов у его нервов и кровеносных сосудов прийти в негодность».

Может быть, семью поддерживала и вера в то, что «наши» вернутся живыми с фронта и из эвакуации, и после того, как немецкое кольцо прорвут. «Оборону» семьи во многом подточило известие о том, что младший брат Марии — Николай, 18-летним ушедший на фронт в 1942-м и служивший связистом, на следующий год пропал без вести. Но всё-таки верили, что найдётся, пришлёт весточку… Судьба двоюродного деда до сих пор неизвестна, от него осталось лишь несколько фронтовых писем.

Но мечта о воссоединении семьи во многом сбылась.

Сестра-двойняшка моей бабушки — Елена в начале войны окончила курсы медсестер и ушла на фронт. Она прошла всю Великую Отечественную, советско-японскую войну, спасла жизнь сотням раненых бойцов, за что получила много наград. В 1946-м вернулась в Ленинград. Дожила до 30-летия снятия блокады и тридцатой годовщины Победы. Но вскоре скоропостижно умерла — сердце…

Наша семейная хроника не претендует на уникальность: каждая петербургская семья может поделиться собственной историей о блокадном Ленинграде. То свидетельство, которое прозвучало на Нюрнбергском трибунале: 632 253 погибших блокадников, 97% из них были убиты голодом и умерли от болезней — это свидетельство никогда не станет для нас «просто статистическими данными».

Свежие комментарии