ЛЕОНИД ПОЛЯКОВ - специально для ИА Регнум.

Так случилось, что в российской истории на март приходятся события, кардинальным образом меняющие судьбу страны. А поскольку Россия — мировая держава, то и судьбу всего мира.

И судьбоносные события марта всегда были связаны с судьбой того или иного государственного правителя.

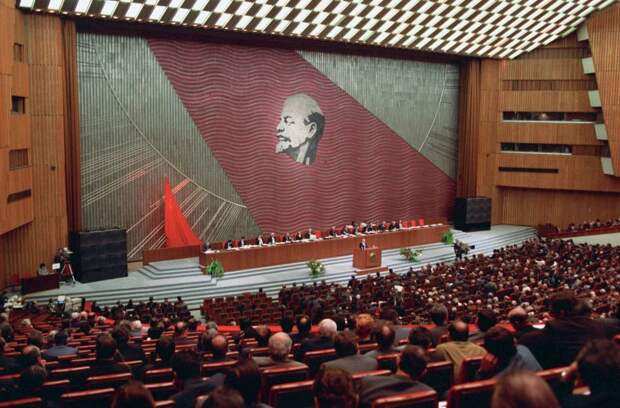

Убийство императора Павла I — 11 марта 1801 г. Убийство Александра II — 1 марта 1881 г. Отречение Николая II — 2 марта 1917 г. Все три даты — по старому стилю. Смерть Сталина — 5 марта 1953 г.И, наконец, 11 марта 1985 г. — в этот день 40 лет назад генеральным секретарём ЦК КПСС был избран Михаил Сергеевич Горбачёв — последний генсек и первый (и тоже последний) президент Советского Союза.

Именно на Горбачёва возлагается основная вина за так называемый «развал СССР». Что в логике системы вполне естественно, но не совсем справедливо. Потому что Горбачёва нужно судить не только в этой системной логике, но и в логике его замыслов, планов и обстоятельств, над которыми он оказался не властен.

Само его назначение, инициированное одним из наиболее авторитетных членов Политбюро Андреем Андреевичем Громыко, было обусловлено возрастом номинанта. 54–летний Михаил Сергеевич казался «мальчишкой» на фоне многих «геронтов» тогдашнего Политбюро.

«Молодость» Горбачёва рассматривалась его старшими коллегами как гарантия того, что он сможет придать стране новый импульс развития, сможет преодолеть то, что в самих партийных кругах уже осознавалось как «застой».

И Горбачёв занялся именно этим, обозначив программу развития страны термином «ускорение».

Ускоряться предполагалось в научно-технической сфере с тем, чтобы экономика стала не просто «экономной», но высоко развитой и полностью удовлетворяющей растущие материальные потребности советского человека.

Тем, кто жил в те годы в СССР, не надо специально объяснять, что собой представляла тогдашняя экономика в потребительском плане: тотальный дефицит прежде всего продуктов питания и товаров народного потребления стал не эксклюзивом, а повседневной нормой.

«Колбасные поезда» из российской глубинки в Москву по выходным дням были вполне наглядным свидетельством той экономической патологии, которую должен был исправить Горбачёв за счёт стратегии «ускорения».

Однако поскольку дефицит не был результатом чьего-то недогляда или персональной ошибки какого-то руководителя, а имел системный характер, то довольно скоро выяснилось, что «ускорению» препятствует что-то внутрисистемное — то есть определённый «механизм торможения».

Отчасти это предполагало кадровую ротацию (можно сказать — чистку), но в ещё большей степени — пересмотр идеологических оснований социалистической системы. Нет, речи не могло быть об отказе от всепобеждающего учения марксизма-ленинизма, но можно было начать понемногу «уточнять» и «корректировать» отдельные положения этого учения.

Например, при обсуждении вопроса о том, почему в советской промышленности и сельском хозяйстве не получается добиться высокой производительности труда и качественного продукта, можно было робко намекнуть на то, что нет самого действенного стимула, заставляющего трудящегося трудиться максимально эффективно. А не приходить на работу с бодуна или вообще уходить в загул «по собственному желанию».

Антиалкогольная кампания здесь ничего не дала, разве только обозлила значительную часть «трудящихся». А вот предположение о том, что само рабочее место может быть дефицитным, то есть, что безработица может быть даже при социализме и может хорошо влиять на дисциплину и производительность труда, это уже было серьёзно.

А, собственно, про это осмелился написать сотрудник Института Европы АН СССР доктор экономических наук Николай Шмелёв в статье «Авансы и долги», опубликованной в №6 журнала «Новый мир» за 1987 г.

Вот такая цитата: «Сегодня мы имеем дефицитную, несбалансированную фактически по всем статьям и во многом неуправляемую, а если быть до конца честными, почти не поддающуюся планированию экономику, которая не принимает научно-технический прогресс.

Промышленность сегодня отвергает до 80% новых апробированных технических решений и изобретений. У нас одна из самых низких среди индустриальных стран производительность труда, в особенности в сельском хозяйстве и строительстве, ибо за годы застоя массы трудящегося населения дошли почти до полной незаинтересованности в полнокровном, добросовестном труде».

Эта статья, по сути, ознаменовала начало того, что получило название «гласность». Слово какое-то особенно русское, но при этом несколько лукавое. Ещё Николай Гаврилович Чернышевский иронизировал по этому поводу, замечая, что власти боятся заявить о «свободе слова» и придумывают некий более приемлемый эквивалент.

Ситуация повторилась сто тридцать лет спустя — и нельзя сказать, что в виде «фарса». Да и «гласность» в эпоху реформ Александра II едва ли можно было бы назвать «трагедией». Хотя…

Для достаточно многих сегодняшних критиков Горбачёва введённая им «гласность» должна представляться не то «трагедией», не то «фарсом», а может, и тем и другим вместе. Ведь разрешение говорить и писать, а также публиковать то, за что ещё вчера давали «срока огромные» — это был серьёзный удар по фундаменту системы. А именно разрушение идеологической монополии на истину.

Впрочем, с января 1987 г. Горбачёв уже обозначил курс партии на «перестройку». Её смысл заключался в том, чтобы реформировать советский социализм с помощью прививки элементов капиталистической рыночной экономки, а также придать политической однопартийной системе демократический конкурентный характер. Разумеется, «гласность» или свобода слова органично входила в этот проект.

Понимал ли Горбачёв, что попытка на деле осуществить проект академика Андрея Сахарова (которого он освободил из ссылки в Горький в 1987 г.) — конвергенцию двух систем, то есть советского социализма и западного капитализма, — приведёт к краху страны? Едва ли.

Скорее, он был убеждён в том, что, развязывая предпринимательскую инициативу (законы о предприятии и о кооперативах), разрешая людям свободно говорить и писать то, что они хотят, и вводя институт Съезда народных депутатов СССР (ремейк большевистского Съезда советов, существовавшего до 1936 г.) с конкурентными выборами, он укрепляет страну.

Он искренне и, возможно, наивно, считал, что снятие всех жёстких ограничений в экономике, политике, духовной жизни должно будет действовать оздоровляюще на людей. Что свобода преобразит советское общество, а свободные люди смогут обустроить достойную жизнь в свободной стране.

Именно поэтому по его инициативе Съезд народных депутатов 14 марта 1990 г. упразднил из Конституции СССР знаменитую статью 6, которая закрепляла монопольную власть КПСС.

Такова была мечта, но не такова была реальность. Система СССР была придумана как абсолютная альтернатива капиталистическому миру. Любые попытки устраивать «демократический социализм», «плановую рыночную экономику», «социалистическое правовое государство» и в конечном счёте «социализм с человеческим лицом» неизбежно ослабляли, подрывали и дискредитировали сами основания Советского Союза как государства-идеократии.

Идея коммунизма с самого начала являлась высшей и абсолютной легитимацией власти партии и самого проекта СССР. Фактический отказ от этой идеи обессмысливал само существование СССР, и это означало проигрыш в «холодной войне».

Реальная трагедия Михаила Горбачёва состояла в том, что гигантский и беспрецедентный по своим масштабам исторический эксперимент освобождения людей ему не дали довести до логического результата. А именно — до создания действительно свободного Союза народов, до создания ССГ.

И опять — всё тот же март! 17 марта 1991 года был проведён референдум, на котором гражданам СССР предлагалось ответить на довольно хитроумный вопрос: «Считаете ли Вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновлённой федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности?»

Хитроумие заключалось в том, что одновременно предлагалось и «сохранять» и «обновлять» — так что голосование по определению являлось двусмысленным.

Голосовали «за» и те, кто просто хотел сохранить СССР, но также и те, кто хотел его обновлять так, чтобы гарантировать «права и свободы человека любой национальности». Фактически в этой формулировке содержалось признание того, что на данный момент в СССР не гарантируются эти «права и свободы».

Но, так или иначе, результаты референдума (в котором не приняли участие 6 союзных республик — вся Прибалтика, Грузия, Армения и Молдавия) были интерпретированы Горбачёвым как мандат на пересоздание СССР.

Начался так называемый «новоогарёвский процесс», итогом которого должно было стать начало подписания нового договора о создании Союза Суверенных Государств, намеченное на 20 августа 1991 года.

Но 19 августа неожиданно объявился Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП), который объявил о недееспособности (болезни) Горбачёва и взятии полномочий верховной власти на себя. 21 августа этот государственный переворот закончился полнейшим провалом.

Но цель ГКЧП была достигнута — Горбачёву не дали создать ССГ. Правда, ценой уже полного и окончательного развала СССР. По иронии судьбы именно гекачеписты, намеревавшиеся сохранить СССР, стали его невольными могильщиками.

Танки в Москве стали сигналом к повальному бегству из СССР даже тех республик, которые участвовали в референдуме и планировали образовывать ССГ. Так что и август у нас — тот ещё месяц!

P.S. Кстати, Михаил Горбачёв родился 2 марта 1931 г., а умер 30 августа 2022 г.

P.P.S.На всякий случай напомню: в России в нынешнем веке все президентские выборы проводились в марте.

Свежие комментарии